はじめに

「床に灯油のシミができている」「ストーブの下からじわじわと灯油がにじんでいる」——そんな状況に直面したら、不安になるのは当然です。

ストーブは家族の冬の暮らしを支える大切な暖房機器ですが、灯油漏れが発生した場合、火災のリスク、床材への深刻なダメージなど、安全と生活に直結する大きなトラブルにつながります。

本記事では、ストーブの灯油漏れが起きる原因と放置の危険性、すぐに取るべき正しい対応、そして予防のためのチェックポイントを施工現場の経験をもとにわかりやすく解説します。

「なんとなく気になるけど様子を見てしまう…」という方こそ、早めに対応することで大きな事故を防ぐことができるでしょう。

ルーム・テック・ラキアでは、札幌近郊エリアを中心にFF式・煙突式など寒冷地に適した暖房機器の設置・交換を専門対応しています。

ご家庭の間取りや排気経路、既存設備の状態を確認したうえで、最適な暖房プランをご提案します。

「部屋が暖まりにくい」「古いストーブを交換したい」といったお悩みもお気軽にどうぞ。

松本

松本お気軽にお問い合わせください!

ストーブから灯油が漏れるとどうなる?放置の危険性

ストーブの下に広がった小さな灯油のシミ。雑巾で拭けば一旦はきれいになりますが、そのまま原因を確かめずに使い続けてしまう方は少なくありません。

ところが、こうした“わずかな漏れ”こそが後に大きなトラブルを引き起こす引き金になります。

灯油は非常に揮発しやすく、床や畳にしみ込むと長期間にわたり臭いを放ち続けます。

さらに、ストーブ周囲にはコンセントや延長コードなど火種となり得るものが多く、ほんの少しの不具合が火災や爆発につながる可能性も否定できません。

実際、施工現場でも「数日放置しただけで床材が変色してしまった」「いつの間にか広範囲に漏れが広がっていた」という相談は珍しくありません。

つまり、灯油漏れを“ちょっとした不具合”と片付けるのは危険です。

ここでは、ストーブから灯油が漏れたときに起こり得る具体的な被害を整理し、放置することのリスクを明確にしていきましょう。

- 火災・爆発のリスク

灯油は揮発性があり、わずかな火種でも引火の危険性があります。ストーブ周辺には電源コードや静電気など、思わぬ火元が潜んでいるため注意が必要です。 - 床材や畳への浸透ダメージ

灯油は一度しみ込むと臭いが残りやすく、木材や畳はもちろん、クッションフロアも変色・劣化することがあります。 - 室内への臭気拡散

揮発した灯油の臭いは長時間残り、生活空間の快適性を損ないます。消臭剤では簡単に消えず、清掃や床の張り替えがが必要になるケースもあります。

灯油漏れが起きる主な原因

ストーブの灯油漏れとひとことで言っても、その背景にはいくつもの要因が隠れています。

ファンヒーターのキャップ閉め忘れや緩みのように単純なものから、灯油ホース配管のひび割れや燃焼部の故障といった専門的な不具合まで、現場で見ていると原因はさまざまです。

「昨日までは普通に使えていたのに、急に漏れ始めた」というケースも珍しくなく、経年劣化や設置状況の影響が複雑に絡んでいることもあります。

使用者からは見えにくい部分で起こっているトラブルも多いため、自己判断で片付けてしまうと危険です。

ここでは、ストーブから灯油が漏れる際に特に多い原因を整理し、それぞれの特徴や注意点を解説していきます。

配管・接続部の不具合

灯油タンクとストーブ本体をつなぐ配管部分やゴムホースの接続が緩んでいる、または小さな亀裂が入っていると、そこからじわじわと灯油が漏れます。特にゴムホースの劣化には要注意です。

燃焼室やバーナー部の故障

燃焼系統の内部で不具合がある場合、余分な灯油が滲み出てくることがあります。この場合は分解点検が必要で、使用者が手を出すことは危険です。

設置不良やストーブ本体の傾き

床が水平でない場所にストーブを置いた場合、灯油が偏り、本来の経路以外から漏れることがあります。設置面の安定性は意外と見落とされがちなポイントです。

絶対にやってはいけないNG対応

灯油漏れを発見すると、多くの方は「とにかく床をきれいにしなきゃ」と慌てて行動してしまいます。

ですが、焦って自己流で対処すると、かえって火災や機器破損のリスクを高めてしまうことがあります。

特に「小さな漏れだから大丈夫」と思ってしまう心理が危険で、実際の現場でも事故や二次被害につながったケースは少なくありません。

ここでは避けるべき代表的な対応と、その理由を具体的に解説します。

布やティッシュで拭いて「とりあえず様子を見る」

拭き取った直後はきれいになったように見えますが、原因が解消されていない限り再び漏れは発生します。特に床材や畳にしみ込んだ灯油は見えにくくなり、後で臭いや変色となって表面化します。「見えなくなった=解決した」と思うのは危険です。

自分で分解して直そうとする

内部の配管や燃焼部は専門的な知識と資格がなければ触れない部分です。無理に分解すると、部品の破損やガスケットのズレが起こり、漏れが悪化するケースもあります。さらに、火気に近い部品を素人が扱うのは火災リスクそのものです。

漏れを放置したまま点火・運転を続ける

「まだ暖房が必要だから」と運転を続けるのは最も危険です。灯油は引火点が低いため、運転中のストーブの熱や火花で発火する可能性があります。また、漏れが進行して機器内部に入り込むと、突然の停止や燃焼不良を引き起こし、修理不能になることもあります。

正しい応急対応と修理依頼の流れ

絶対にやってはいけないNG例のように、どれも「軽く考えがち」な行動ですが、実際には事故や修理費増大につながるリスクを含んでいます。

灯油漏れを発見した時点でストーブの使用を止め、灯油の元栓を閉めるなど、できる限り灯油の流出を防いだ上で専門業者に相談するのが正しい対応方法となります。

ここでは正しい応急対応と修理の流れを確認していきましょう。

- ストーブを停止し、電源を切る

- 窓を開けて換気をする

- 漏れた灯油を新聞紙や油吸着材で拭き取る

- 使用後はポリ袋に密閉し、火気のない場所で処分

- 周囲の安全を確認

- 専門業者へ連絡

- 設置した販売店、メーカーサポート、または地域の施工業者へ

灯油漏れを防ぐための予防策

ストーブの灯油漏れは、発生してから対応すると修理費や被害が大きくなりがちです。

床材が傷んだり、生活空間に臭いが残ったりと、機器の不具合以上に生活全体へ悪影響を及ぼすことも少なくありません。

だからこそ「漏れてから直す」のではなく「漏れないように備える」ことが何より大切です。

実際の現場でも、シーズン前に簡単な点検や確認をしておくだけでトラブルを未然に防げたケースが多くあります。

特に給油キャップの閉め忘れや設置面の傾きといった、使用者自身で気を付けられるポイントを押さえておくことは、効果的な予防策となります。

ここでは、日常的にできる灯油漏れのチェック方法や、シーズン前に心がけたい点検のポイントを整理し、安心してストーブを使い続けるための具体的な対策を紹介します。

- シーズン前に専門点検を依頼する

- ゴムホースの劣化など状態確認をする

- 給油キャップを必ず最後までしっかり閉める(※内蔵型・ファンヒーターなど)

- タンクまわりも灯油のにじみがないか定期的に確認

- ストーブの設置場所が水平かどうか確認する

ユーザー自身ができるチェックはこの程度で十分です。機器内部に関しては必ずプロに任せましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 灯油漏れを自分で修理できますか?

A. 基本的にできません。分解や部品交換などが必要な場合も多く、素人が手を出すと火災や機器破損のリスクがあります。必ず業者に依頼しましょう。

Q2. 少しにじんでいるだけなら使っても大丈夫?

A. 使用は危険です。「にじみ」は不具合の初期症状で、放置すると一気に広がります。すぐに停止し、点検を依頼しましょう。

Q3. 灯油の臭いが取れないときはどうすればいい?

A. 換気を徹底し、床に染み込んだ灯油は早めに拭き取ります。長く残る場合は消臭処理や床の張り替えが必要になることもあります。

Q4. 修理費用はどのくらいかかりますか?

A. 原因や漏れ箇所によって大きく異なります。またストーブの年数によっては修理ができない場合もあります。正確な費用はメーカーや業者の現場点検後のお見積りとなるでしょう。

Q5. 灯油漏れを防ぐために家庭でできることは?

A. 給油キャップを確実に閉める、ストーブ・タンクまわりの確認、ストーブを水平な場所に設置する、といった基本的な確認でリスクを減らせます。それ以上は業者点検に任せるのが安心です。

まとめ:安心してストーブを使うために

ストーブの灯油漏れは、決して珍しいトラブルではありません。

特に使用年数が長くなるほど部品は劣化しやすく、ふとした拍子に漏れが発生することもあります。

だからこそ「壊れてから考える」のではなく、「普段から少しずつ気を配る」ことが、安心してストーブを使い続けるための大切なポイントです。

灯油漏れを防ぐうえで大切なのは、日常の小さな気づきを放置しないことです。

たとえば「給油後にキャップが少し緩んでいた」「タンクの周囲に灯油のにおいが残っている」「床にわずかなシミができている」といったサインは、故障や劣化の始まりを知らせています。

こうした小さな異変に気づいたときに「大丈夫だろう」と思わず、原因を確認したり専門家に相談したりする姿勢が重要です。

また、シーズン前に簡単な点検や清掃を行っておくことも効果的です。ほこりやゴミの付着を取り除くだけでも燃焼状態は安定し、余計なトラブルを減らせます。ストーブを置く場所も、水平で安定した環境を整えておくと、傾きによる灯油の偏りを防ぐことができます。

灯油は生活を支える大切なエネルギーですが、扱い方を誤れば大きな事故につながる危険物でもあります。ストーブを安全に使うためには、便利さに慣れすぎず、常に「燃料を扱っている」という意識を持ち続けることが欠かせません。

安心して暖かな空間を保つためには、ちょっとした確認と早めの対応が何よりの予防策になります。

毎日の暮らしの中でストーブを信頼できる存在として使い続けるために、普段からの心がけを大切にしていきましょう。

✅ストーブのことならルーム・テック・ラキアへお任せください

(※当社施工事例ページより~Before:FF-446S ➡ After:FF-VG42SA)

ストーブの灯油漏れは「ちょっとした不具合」に見えても、実際には火災や修理費増大につながる大きなリスクを抱えています。

原因を正しく見極め、早めに対応することが何より大切です。

ルーム・テック・ラキアでは、これまで数多くのストーブ点検・交換を手がけてきました。現場経験豊富なスタッフが、原因調査から修理・交換のご提案まで責任を持って対応いたします。

- 現場調査・お見積もりは無料

- 地域密着だからこその迅速な対応

- 修理と交換、どちらが最適かをプロの目でご案内

「床に灯油がにじんでいる」「給油後に臭いが残る」など、少しでも気になることがあれば、そのままにせず早めにご相談ください。

ご連絡をお待ちしております!

札幌・近郊の住まいに選ばれる施工店|ルーム・テック・ラキアのこだわり

丁寧な施工 -Installation-

- ベテラン職人による確実な施工

- 施工時の安全確認を徹底

- アフターフォローもしっかり対応

地域密着対応 -Service-

- 札幌市内・近郊を中心に迅速対応

- 担当者の顔が見えるから安心

- 急なトラブルもご相談ください

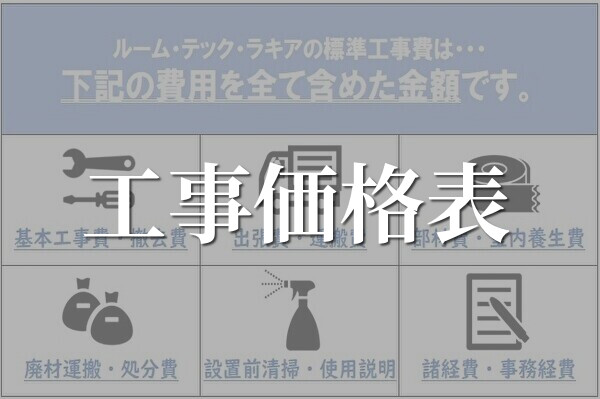

安心価格 -Price-

- 施工前の安心見積

- 各費用込みの標準工事費

- 工事後の追加請求なし

対応エリア

札幌市内全域(中央区・北区・西区・南区・東区・白石区・清田区・厚別区・豊平区・手稲区)

札幌市近郊

北広島市/恵庭市/江別市/小樽市/石狩市/千歳市

当別町/南幌町/長沼町/岩見沢市/苫小牧市

※その他の地域についてはご相談ください。