ガスストーブの寿命は何年くらい?

「まだ使えるけど、いつまで?」寿命の目安を正しく知ろう

ガスストーブを長年使っていると、「そろそろ寿命かな?」という漠然とした不安が出てきますよね。でも、買い替え時期をどう判断すればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

「保証期間は過ぎているけど、使えるうちはこのままでいい?」「法定耐用年数って何?」といった疑問もよく寄せられます。

この記事では、ガスストーブの寿命に関する正しい知識として、実際の使用年数の目安、メーカーが定める基準、そして会計上の“耐用年数”の違いまでわかりやすく解説します。

ルーム・テック・ラキアでは、札幌近郊エリアを中心にガスストーブなど暖房機器の設置・交換を専門対応しています。

ご家庭の間取りや排気経路、既存設備の状態を確認したうえで、最適な暖房プランをご提案します。

「部屋が暖まりにくい」「古いストーブを交換したい」といったお悩みもお気軽にどうぞ。

松本

松本お気軽にお問い合わせください!

平均寿命は7〜10年が目安

ガスストーブの寿命は、一般的に7〜10年がひとつの目安です。これは、メーカーが定める「設計上の標準使用期間」や、実際に不具合が起きやすくなる年数に基づくものです。

なお、「都市ガス用」と「プロパンガス用」で寿命に大きな違いはなく、寿命はガスの種類よりも“使用環境・頻度・メンテナンス”に大きく左右されます。

「法定耐用年数」は会計上の目安で6年

ここで注意したいのが、「法定耐用年数」という言葉の意味です。

これは税務上の資産管理や減価償却に使う会計上の基準であり、製品としての寿命を示すものではありません。

たとえば、国税庁が定める耐用年数表では、

- ガスストーブ(=暖房・冷房装置)は法定耐用年数6年

→ 減価償却のための目安年数にすぎません。

📎 参考:

国税庁|耐用年数表(主な減価償却資産の耐用年数表(器具・備品欄)

つまり「法定耐用年数6年=6年で使えなくなる」というわけではなく、実際には10年以上使用されるケースも多くあります。

メーカーが定める「設計上の標準使用期間」は10年

多くの主要メーカー(例:ノーリツ、リンナイなど)は、製造から10年を「安全に使える設計期間」と定めています。

ノーリツ公式サイトより:

「設計上の標準使用期間は製造から10年」

[引用元(仮)](https://www.noritz.co.jp/aftersupport/hosyu/fanheater_tenken.html)

この「10年」を超えた製品は、たとえ動いていても、内部部品の劣化や安全性の問題が懸念されるため、メーカーでも点検や交換を推奨しています。

寿命を縮める3つの要因とは?

寿命を左右するのは、「年数」だけではありません。以下のような使用環境や扱い方によって、劣化が早まることがあります。

| 寿命を縮める要因 | 内容 |

|---|---|

| フィルターの詰まり | 吸気や排気が不十分になり、燃焼に悪影響 |

| 長時間の連続運転 | 内部パーツに熱がこもりやすく、劣化が進む |

| 定期点検・清掃不足 | 小さな異常を見逃すことで、後の大きなトラブルに繋がる |

✅ 要点まとめ

- ガスストーブの平均寿命は 7〜10年程度

- 「法定耐用年数6年」は税務処理上の年数であり、実使用年数とは無関係

- メーカーの設計基準では「製造から10年」が交換の目安

- 都市ガスとプロパンで明確な寿命差はないが、モデルや環境により前後する

- 使用状況・清掃・点検が寿命を大きく左右する

交換が必要な「寿命サイン」とは?

“まだ動くから大丈夫”は危険かも?

ガスストーブは電化製品と違い、「火がつけば問題ない」と思われがちですが、実は目に見えない不調や劣化が進行しているケースは珍しくありません。

「動く=安全・正常」ではなく、「一応つくけど、なんかおかしい」レベルの違和感は、まさに“寿命サイン”の可能性があります。

特に10年以上使っている機器で、次のような症状が現れた場合は、内部部品の経年劣化や制御系統の不具合が進んでいる可能性が高く、早めの点検・交換が望ましいです。

🔥 寿命のサイン①|点火しにくい・すぐ消える

一番多い症状がこれです。

スイッチを押しても火がつかなかったり、ついてもすぐに消えてしまう場合は、点火プラグやセンサー類の劣化が疑われます。

| 原因となる部品 | 症状 |

|---|---|

| 点火プラグの摩耗 | 火花が弱く、点火までに時間がかかる |

| フレームロッドの汚れ | 火が安定せず、途中で安全装置が作動し消火される |

| 燃焼制御基板の不調 | 点火自体が制御されない、またはエラーコードで停止する |

📢 寿命のサイン②|異音・異臭がする

「ゴーッという音がうるさくなった」「使うと何か焦げ臭い」といった異常は、ファンモーターやバーナーの不調が考えられます。放置すると重大なトラブルに発展するリスクがあります。

| 症状 | 原因例 | 危険度 |

|---|---|---|

| 異常な風切り音 | ファンの回転不良・グリス切れ | 中 |

| 金属音 | ネジの緩み、内部部品の干渉 | 中 |

| 異臭(焦げ臭) | 煙道の詰まり・異常燃焼・埃の加熱 | 高 |

💨 寿命のサイン③|暖まり方が以前より弱い

設定温度は同じなのに「なんだか部屋が寒い」と感じる場合は、熱交換部やバーナーの出力低下が進んでいることが多いです。

燃焼効率の低下はガス代の無駄にもつながります。

⚠ 寿命のサイン④|エラーコードの頻発

何度も「E○○」といったエラーコードが出る場合、内部センサーや安全装置が異常を検知している証拠です。

故障部品の特定ができれば修理可能ですが、複数のエラーが連発する場合は寿命を疑うべき段階です。

✅ 要点まとめ

- 「つきにくい」「消える」は点火部の劣化サイン

- 異音・異臭は放置すると重大事故のリスクも

- 暖房能力の低下はバーナーや内部パーツの経年劣化

- エラーコードの頻発=寿命が近い可能性が高い

故障と間違いやすいケースと対処法

「壊れた」と思っても、実は勘違いかもしれません

ガスストーブがうまく動作しないと、「寿命かも?」「修理かな?」と不安になりますよね。

しかし、実はちょっとした汚れや設定ミスが原因で、不具合のように見えるだけというケースも少なくありません。

実際、業者に相談があって現場に行ってみたら「コンセントが抜けていた」「フィルターが詰まっていただけだった」ということも珍しくないのです。

このセクションでは、寿命や故障と勘違いされやすいパターンとその対処法について具体的にご紹介します。

🔋 勘違い①|着火ヒーターや点火プラグの劣化

「火がつかない」「点火に時間がかかる」という症状でも、本体の寿命ではなく、点火部品の単なる消耗であることがあります。

| 症状 | 対処方法 |

|---|---|

| スイッチを押しても点火しない | 点火プラグの交換(部品交換で対応可能) |

| 火花は出るが着火しない | バーナー部の清掃、ガス供給の確認 |

| 火がついてもすぐ消える | フレームロッド(炎検知センサー)の汚れ清掃 |

➡ 点火部品の交換や清掃で復活する場合は、寿命ではなく軽微なメンテナンス不足です。

💨 勘違い②|フィルターの詰まり・換気不足

燃焼が不安定・火がすぐ消えるといった症状も、吸排気フィルターの汚れが原因であることがよくあります。

| フィルターに関するサイン | 処置例 |

|---|---|

| 本体周辺がホコリっぽい | 吸気口やフィルターカバーの清掃 |

| 長期間掃除していない | フィルターを取り外して水洗いまたは交換 |

| 火が弱く、燃焼音が鈍い | 排気効率が落ちている可能性→点検が必要 |

➡ 定期的に清掃するだけで、性能も安全性も回復します。

🔌 勘違い③|電源やリモコンの不具合

意外と多いのが「電源が入らない=本体故障」と思ってしまうパターン。実際には、電源周辺の問題やリモコンの誤作動が原因のこともあります。

| チェックポイント | 確認内容 |

|---|---|

| コンセント・電源コード | 抜けていないか、断線していないか |

| リモコンの電池 | 電池切れ・液漏れなどの確認 |

| ブレーカー | 落ちていないか、他の電気系統に異常がないか |

➡ 電源まわりを一通り確認してから「故障」と判断するのが◎。

🌀 勘違い④|外気温や環境による影響

寒冷地域などで起こりがちなのが、排気口まわりの凍結や強風による不完全燃焼です。これは本体の故障ではなく、設置環境の問題として扱います。

| 状況 | 処置方法 |

|---|---|

| 強風で火が消える | 排気口に防風フードを取り付ける |

| 屋外排気口が凍っている | ぬるま湯で解凍、雪の影響を受けない設置方法に変更 |

| 周囲が極端に寒い | 給気・排気の確保、設置場所の見直し |

✅ 要点まとめ

- 着火不良=本体の寿命とは限らず、点火部品やフィルターの汚れの可能性が高い

- 電源コードやリモコンの不具合も見落としがち

- 外気の影響や設置環境も動作不良の原因になる

- 「壊れた」と思う前に一度セルフチェックを

ガスストーブを長く使うためのメンテナンス方法

“ただつけてるだけ”では寿命は縮む一方です

ガスストーブの寿命を左右する最大のポイントは、「どれだけ丁寧に使っているか」に尽きます。

定期的な点検やちょっとした掃除を怠ると、内部にホコリが溜まり、燃焼効率が落ちたり、不完全燃焼のリスクすら出てきます。

逆に言えば、年1回の清掃とシーズンごとのチェックを心がけるだけでも、数年単位で寿命を延ばすことは可能です。

このセクションでは、誰でもできる日常的なケアから、プロに頼むべき点検項目まで、ガスストーブを長く安全に使うためのメンテナンスのコツをご紹介します。

🧹 1. フィルター清掃は月1回を目安に

ストーブ本体の側面や背面にある「吸気フィルター」や「防塵フィルター」は、ホコリが溜まると燃焼に必要な空気が不足し、火が不安定になる原因になります。

| 清掃頻度 | 方法 |

|---|---|

| 月1回 | フィルターを外し、掃除機 or 水洗い |

| シーズン前後 | 本体内部の吹き出し口や吸気口を乾拭き |

| 注意点 | 完全に乾かしてから再装着するのが鉄則 |

➡ 吸気がスムーズになるだけで、燃焼効率もアップし、ガス代の節約にもつながります。

🔧 2. 年1回は点検・内部清掃を

見える部分の掃除だけでは不十分なケースも多く、年に1回は内部のバーナーやセンサー、ファン周辺の点検清掃をおすすめします。

| 点検ポイント | 内容 |

|---|---|

| バーナーの燃焼状態 | 炎の色が安定しているか(青い炎が理想) |

| 炎検知センサー | 汚れが溜まりやすく、誤作動の原因になる |

| ファンの回転音 | 摩耗やゴミ詰まりによる異音・回転不足に注意 |

| 排気口・吸気口 | 外部に設置されている場合は雪・ほこりの侵入も要確認 |

➡ 専門業者に頼めば、清掃+点検で1時間程度・費用は8,000〜12,000円前後が目安です。

🧊 3. オフシーズンの保管にも気を配る

使い終わった後の保管状態によって、次のシーズンの立ち上がりや故障率が変わってきます。

以下のような保管対策をしておきましょう。

| 保管時の注意点 | 理由/効果 |

|---|---|

| 電源を完全に切る | 誤作動や待機電力の無駄を防ぐ |

| フィルターを洗って乾かす | カビ・異臭の原因を未然に防止 |

| カバーをかけて収納 | ホコリや虫の侵入、日焼けによる樹脂劣化を防ぐ |

➡ 特に「押し入れにしまっておいたら、次の冬に火がつかない」というトラブルは保管の影響によることが多いです。

✅ 要点まとめ

- フィルターは月1回清掃、特に使用前・使用後が重要

- バーナーやセンサーは年1回、専門業者による点検を

- オフシーズンの正しい保管が次シーズンの故障防止に直結する

- 小さな積み重ねで「+2〜3年」は寿命が伸びる可能性あり

修理と買い替え、どちらがお得?

「まだ直せますよ」と言われたけど…本当に修理が得なの?

ガスストーブが故障したとき、まず悩むのが「修理して使い続けるか」「買い替えるか」という判断ですよね。

特に本体価格が高かった場合、「直したほうが安い」と思いがちですが、実は“修理代が高額になるケース”や“部品がすでに手に入らない”ことも多くあるのが実情です。

このセクションでは、ガスストーブの修理と買い替え、それぞれのメリット・デメリット、費用相場を整理したうえで、どちらが得かを見極めるポイントをお伝えします。

🛠 修理可能なケースとその費用相場

まず、修理ができるかどうかは「製造からの年数」と「部品の在庫」が鍵になります。

| 故障部位例 | 修理費の目安(出張費込) | 備考 |

|---|---|---|

| 点火プラグ交換 | 5,000〜10,000円程度 | 比較的安価で済む軽度の不具合 |

| ファンモーター交換 | 15,000〜25,000円程度 | 部品代が高くなりがち |

| 基板交換 | 20,000〜35,000円程度 | 電子部品の故障は修理代が高くつく傾向 |

➡ 製造から10年以上経っている機種は「部品供給終了」により修理不可のケースが増えます。

💸 買い替え時の費用相場

一方、買い替えとなると「本体代+設置工事費」が必要になりますが、長期的な安全性と省エネ性の面でコストパフォーマンスが良い場合もあります。

| 内容 | 価格帯の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 本体代(一般家庭用) | 30,000〜90,000円程度 | 機能・出力・ブランドにより変動 |

| 設置工事費 | 10,000〜25,000円程度 | 配管・排気筒の工事内容による |

| 合計費用目安 | 約40,000〜110,000円前後 | 高性能モデルはそれ以上になる場合もあり |

🔍 判断ポイント|「7年」がひとつの分かれ目

| 使用年数 | 判断の目安 |

|---|---|

| ~7年未満 | 軽微な故障であれば修理がおすすめ |

| 7〜10年 | 使用状況・故障内容によって判断を分ける |

| 10年超 | 部品供給終了の可能性が高く、買い替えが現実的 |

➡「火がつくけど不安定」「異音が増えてきた」など複数の症状が出始めたら買い替え検討が無難です。

✅ 要点まとめ

- 軽度の故障なら5,000〜10,000円前後で修理可能なケースもある

- 製造10年超の機種は部品がなく、修理不可 or 高額になりやすい

- 買い替えは本体+設置費で5〜11万円が目安

- 使用7年以上なら「今後の故障頻度」も考慮して判断するのが賢い

実際の交換事例とユーザーの声

“まだ使えるけど不安”をきっかけに、多くの家庭が交換を決断しています

ガスストーブの交換は、突然壊れてから慌てて行うよりも、「そろそろかな…」と感じたときに余裕を持って行動するのが理想です。

実際、10年以上使っていた方の多くが、「火はつくけど不安定」「異音が気になる」などの“違和感”をきっかけにプロに相談し、その結果として交換に踏み切っています。

ここでは、実際にストーブ交換をご依頼いただいたお客様の声や、現場での判断ポイントを事例としてご紹介します。

🏠 事例①|12年使用のガスストーブ、火がつかなくなったのがきっかけ

「10年以上使っていたストーブが、突然まったくつかなくなって…。修理をお願いしようと思ったんですが、部品の供給が終わっていて買い替えしか選択肢がなかったんです。

今思えば、数年前から火のつきが悪かったり、音が大きくなっていたりとサインは出ていたなと思います。早めに相談しておけばよかったですね。」

(40代・夫婦2人暮らし)

➡ このように、「突然の停止」の前に、軽微な異常が現れていたというケースは非常に多いです。

🧰 事例②|修理に3万円かかると言われ…思い切って新品に

「点火しなくなって業者さんに見てもらったら、ファンモーターの交換だけで3万円以上かかると言われて…。

本体も10年超えているし、“また他が壊れるかも”と思って、思い切って最新のストーブに買い替えました。

音も静かで、ガス代も少し下がった気がします!」

(60代・ご夫婦+孫との同居家庭)

➡ 修理より買い替えの方が「安心・快適・長期的にお得」と判断する方も多くいらっしゃいます。

👪 事例③|小さな子どもがいるので、安全面で交換を決断

「火がつくたびに“ボンッ”と大きな音がしていて怖くて…。まだ小さい子どもがいるので、万が一があってはいけないと思って交換しました。

工事も1時間かからず終わって安心しました。もっと早く頼めばよかったです。」

(30代・3人家族)

➡ ご家族の安全や安心のために、動いていても“心理的な不安”が大きなきっかけになることもあります。

✅ 要点まとめ

- 10年以上使っていて不具合が出た場合、多くが「部品供給終了」で修理不可

- 修理費が高額な場合、新品のほうがトータルで安心・省エネになることも

- 異音・異臭など小さな違和感も、実は寿命のサイン

- 子どもや高齢者がいる家庭では、安心感が何よりの決め手に

ストーブ交換を検討するなら、ここに注意!

「どれでもいい」は危険!適したストーブ選びが安全・快適を左右します

ガスストーブを交換する際、「壊れたから同じような機種を買えばいいや」と思っていませんか?

しかし実際は、設置環境・部屋の広さ・ガスの種類・排気方式などをきちんと考慮しないと、安全性や快適性に大きな差が出ます。

特に重要なのが「排気方式」。現在の住宅では、安全性の高いFF式が主流ですが、一部ではガスファンヒーター(開放式)も使われています。

ここでは、ガス暖房機器を選ぶうえで絶対に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

🌀 ① 家庭用ガス暖房は「FF式ストーブ」と「ガスファンヒーター」の2種類が主流

| 種類 | 排気方式 | 換気の必要性 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| FF式ガスストーブ | 屋外に排気(密閉燃焼) | 基本不要 | 室内の空気を使わず、外気で燃焼。安全性が高く、メイン暖房に適している。 |

| ガスファンヒーター | 室内に排気(開放燃焼) | 必須(1〜2時間) | 軽量で設置が簡単。短時間利用に適しているが、換気を怠ると危険。 |

➡ 現在FF式を使っているご家庭は、基本的に同じFF式での交換が前提になります。

ガスファンヒーターは壁の穴や排気筒が不要で手軽ですが、補助暖房向けと考えておくのが安全です。

🔥 ② 部屋の広さに合った暖房出力を選ぶ

出力が不足していると、設定温度にならずストーブが常にフル稼働になり、燃費も寿命も悪化します。

| 部屋の広さ(木造) | 推奨出力目安(kW) |

|---|---|

| 6畳 | 約2.5〜3.0kW |

| 8〜10畳 | 約3.6〜4.0kW |

| 12畳以上 | 4.5kW〜 |

➡ 過不足のない出力を選ぶことで、快適さ+長寿命化+ガス代節約につながります。

🧱 ③ 設置場所と配管の状況もチェック

交換時に意外とトラブルが多いのが「排気筒の位置が合わない」「壁に開口が必要」などの設置条件の違いです。

- 壁穴の位置・大きさが違うと、穴の開け直し工事が必要になることも

- 排気口が通路や隣家と近い場合、安全上設置できないことがある

- ガス栓の位置とストーブの設置希望場所が合わない場合も

➡ 現場調査をしっかり行い、条件に合う機種を選ぶことが大切です。

✅ 要点まとめ

- 家庭用ガス暖房機器は「FF式ストーブ」か「ガスファンヒーター」の2種類が基本

- 排気方式と安全性に大きな違いがあるので、現状に合った方式を選ぶことが重要

- 部屋の広さに応じた出力を選ぶことで、寿命・ガス代・快適性がすべて向上

- 設置条件によっては追加工事や部材が必要になるケースもあるので、見積もりは必須

よくある質問(FAQ)

Q1. ガスストーブの寿命は何年くらいですか?

A. 一般的に7〜10年程度が目安とされています。

メーカーが定める「設計上の標準使用期間」は10年で、これを過ぎると部品の劣化が進み、安全性や燃焼効率が落ちる可能性があります。

なお、法定耐用年数6年というのは税務上の基準であり、実際の使用年数とは異なります。

Q2. 使用中に「火がつかない」「すぐ消える」のは寿命ですか?

A. 点火しない・火が安定しない場合、寿命のサインである可能性はありますが、汚れや部品の軽微な不具合であることも多いです。

点火プラグや炎検知センサーの清掃・交換で直ることもあるので、まずは点検をおすすめします。

Q3. 修理と買い替え、どちらが得なんですか?

A. 使用年数によって判断が分かれますが、製造から10年以上経っている場合は買い替えが無難です。

部品が製造中止になっていたり、修理費用が2〜3万円を超えると、新品購入の方が省エネ性・安全性の面でお得になることが多いです。

Q4. ガスファンヒーターとFF式ストーブはどう違うの?

A. ガスファンヒーターは「開放式」で、室内の空気で燃焼し、排気も室内に出します。換気が必須で、主に補助暖房向きです。

一方、FF式ガスストーブは「密閉式」で、燃焼用の空気も排気も屋外。安全性が高く、メイン暖房に適しています。

Q5. 今使っているストーブがFF式かどうか、どうやって見分けるの?

A. 本体の後ろに壁を貫通する「排気筒(給排気管)」があるかどうかで判断できます。

・壁に穴があり、屋外につながっている → FF式

・電源とガス栓に繋がっているだけで、壁穴がない → ガスファンヒーター

不安な場合は、型番を控えてメーカーまたは業者に相談しましょう。

まとめ|“まだ大丈夫”が一番危ない。ガスストーブの寿命は見極めが肝心

ガスストーブは長く使える暖房機器ですが、「なんとなく使い続けている」状態には危険が潜んでいます。

実際には、7〜10年を超えて使用していると、点火不良・燃焼の不安定化・異音・異臭などのトラブルが少しずつ増えてきます。

そして、それは多くの場合、寿命のサインでもあります。

とはいえ、火がつく限りは故障とは思いづらいのがガスストーブの厄介なところ。

だからこそ、「寿命のサイン」を正しく見極め、早めのメンテナンスや交換判断をすることが、安全で快適な冬を過ごすための鍵になります。

✅ 最後にもう一度:この記事のポイントまとめ

- 平均寿命は7〜10年。メーカーも10年を安全使用の目安としている

- 「火がつきにくい」「異音がする」は寿命サインの可能性大

- 故障と思っても実はフィルター詰まりや点火部品の消耗だけのケースも多い

- 修理と買い替えの分かれ目は“使用年数7年”と“費用2〜3万円”が目安

- ガス暖房機器は基本的に「FF式ストーブ」と「ガスファンヒーター」の2種類

- 設置環境・部屋の広さ・ガス種に合ったものを選ぶのが重要

- メンテナンスと保管を怠らなければ、寿命はグッと延ばせる

🛠 判断に迷ったら「まずは確認」から

「買い替えるべきか、もう少し使えるか…」と迷っている方は、無理に結論を出さず、まずは現在の機種の使用年数や状態を確認することから始めましょう。

点検だけでも状態が分かり、今後の方向性を決めるヒントになります。

そして、使い続けるにせよ、買い替えるにせよ、安全性と快適性を守ることが最優先です。

不安を抱えたまま冬を迎えるより、早めの行動で安心を手に入れてください。

✅ そろそろ寿命かも?と悩んだら札幌のプロに相談を!

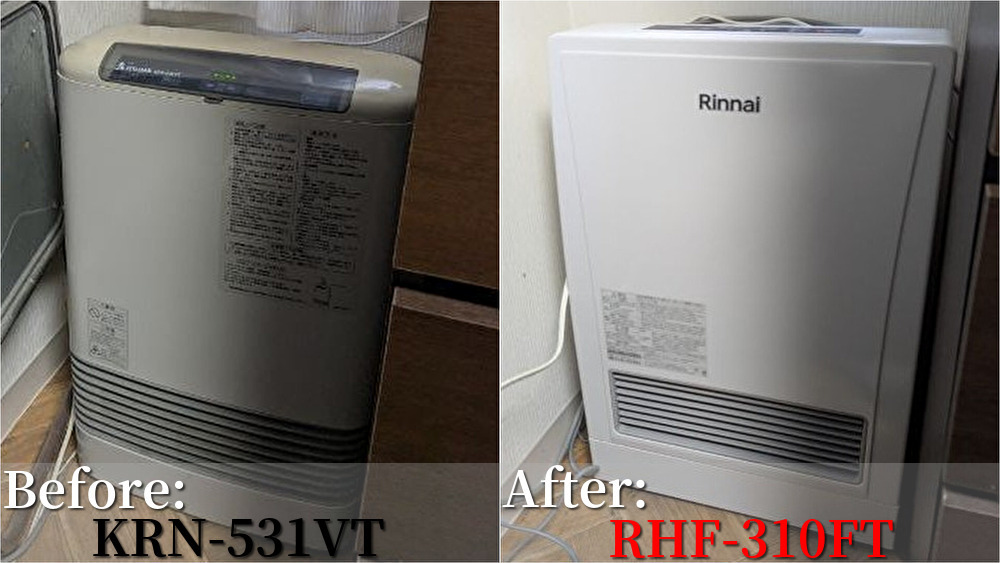

(※当社施工事例ページより~Before:KRN-531VT ➡ After:RHF-310FT)

大切なご家族の暖かさと安心を守るためにも、「そろそろ寿命かも?」と感じたタイミングが、ガスストーブの見直しどきです。

不具合や経年劣化が気になる方は、まずは点検・ご相談だけでもお気軽にご依頼ください。

ルーム・テック・ラキアは札幌を拠点に、寒冷地ならではの暖房設備に精通した専門スタッフが対応いたします。

安全性、設置環境を考慮した最適なご提案をお約束します。

お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください!

札幌・近郊の住まいに選ばれる施工店|ルーム・テック・ラキアのこだわり

丁寧な施工 -Installation-

- ベテラン職人による確実な施工

- 施工時の安全確認を徹底

- アフターフォローもしっかり対応

地域密着対応 -Service-

- 札幌市内・近郊を中心に迅速対応

- 担当者の顔が見えるから安心

- 急なトラブルもご相談ください

安心価格 -Price-

- 施工前の安心見積

- 各費用込みの標準工事費

- 工事後の追加請求なし

対応エリア

札幌市内全域(中央区・北区・西区・南区・東区・白石区・清田区・厚別区・豊平区・手稲区)

札幌市近郊

北広島市/恵庭市/江別市/小樽市/石狩市/千歳市

当別町/南幌町/長沼町/岩見沢市/苫小牧市

※その他の地域についてはご相談ください。