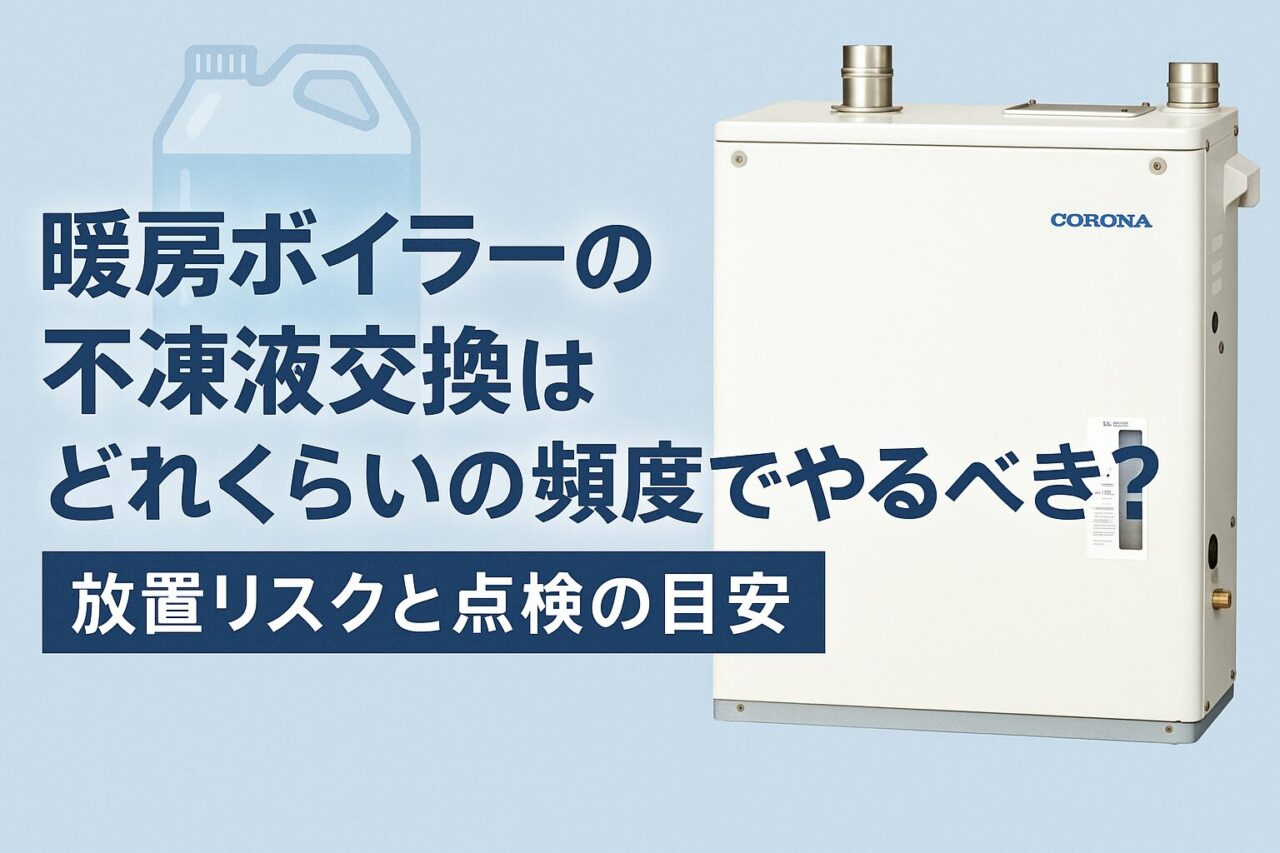

はじめに:不凍液を“長く放置”していませんか?

札幌をはじめとする寒冷地の住宅では、冬の暮らしに欠かせない「セントラルヒーティング」や「床暖房」が多く採用されています。

室内のどこにいても均一に暖かく、乾燥しにくい快適さが魅力ですが、その仕組みを陰で支えているのが「暖房ボイラー」と、ボイラー内を循環する不凍液(ふとうえき)です。

不凍液は、ボイラーで温められた熱をパネルヒーターや床暖房へ運びながら、配管や機器を凍結やサビから守る役割を果たしています。いわば、住宅全体の“血液”のような存在です。

ところが、この不凍液は意外と見落とされがち。外からは見えないため、「いつ交換したか思い出せない」という方も少なくありません。

実際、札幌市内でも「暖房の効きが悪くなった」「ボイラーのエラーが出る」「パネルの下から水漏れしている」といったご相談の中には、不凍液の劣化が原因になっているケースが数多くあります。

劣化した不凍液は、防錆成分が失われてサビや汚れが発生しやすくなり、放置するとボイラー内部のポンプや配管の寿命を大幅に縮めるおそれがあります。

定期的な交換や点検を怠ると、暖房効率が落ちるだけでなく、真冬の寒さの中で突然暖房が止まる…というトラブルにもつながりかねません。

とくに北海道のようにマイナス気温が長く続く地域では、「不凍液の管理=冬の安心を守る基本」といっても過言ではありません。

この記事では、札幌を拠点に暖房設備の施工・メンテナンスを行うルーム・テック・ラキアが、不凍液をどのくらいの頻度で交換すべきか、交換時期を見極めるサイン、そして放置によるリスクまでを、現場目線でわかりやすく解説します。

「うちもそろそろ交換した方がいいのかな…」と感じたら、ぜひ最後までご覧ください。

暖房ボイラーを長持ちさせるための“ちょうどいいメンテナンス時期”がきっと見えてきます。

不凍液とは?その役割と仕組み

暖房ボイラーに使われる「不凍液(ふとうえき)」とは、低温環境でも安定して循環できるように設計された液体のことです。

主成分はエチレングリコールやプロピレングリコールで、パネルヒーターや床暖房の配管を流れながら、ボイラーで温められた熱を各部屋へ運びます。

不凍液は単なる防寒用の液体ではありません。

ボイラー全体の効率と耐久性を守るために、熱伝達・防錆・防食といった複数の役割を担っています。

見えないところで、住宅全体の暖かさと機器の寿命を支える“循環液”といえる存在です。

■ 安定した熱を伝える「熱媒液」としての働き

暖房ボイラーでは、温水の代わりに不凍液が熱を運びます。

一定の粘度と比重を保つことで、パネルヒーターや床暖房のすみずみまで温度を均一に伝えることができます。

ただし、長年使い続けると内部の添加剤が分解し、熱伝導率が低下していきます。

この状態になると、ボイラー自体は作動していても部屋の暖まりが遅くなり、

「以前より効きが悪い」と感じる原因のひとつになります。

■ サビや腐食を防ぐ“防錆剤”の劣化に注意

不凍液には、防錆(ぼうせい)・防食(ぼうしょく)のための成分が含まれています。

配管やパネルヒーターは金属で構成されているため、水分や酸素に触れるとサビや腐食が発生します。

防錆剤はこの反応を抑える役目を持ちますが、3〜4年ほどで効力が低下していきます。

防錆性能が落ちると、金属表面を覆っていた保護膜が薄くなり、

内部にサビが発生 → 鉄粉や汚れ(スラッジ)が発生 → ポンプや配管の詰まり

という悪循環を引き起こします。

その結果、暖房効率が下がったり、ポンプが焼き付いて故障するケースもあります。

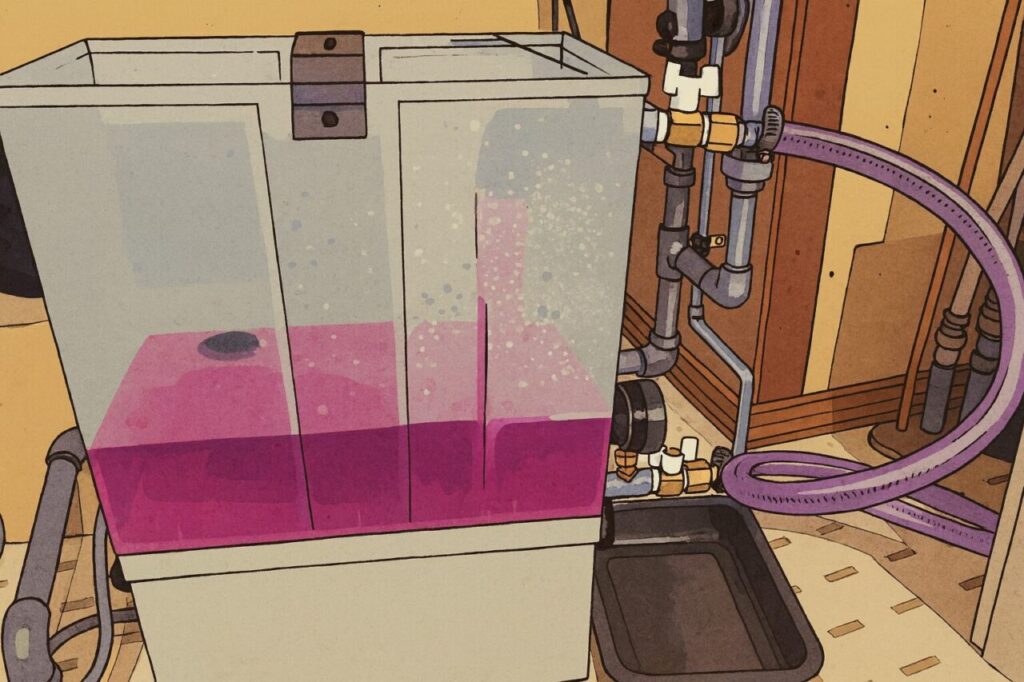

■ 不凍液の色やにおいでわかる状態の変化

家庭用暖房ボイラーで使用される不凍液には、ピンク・グリーンなどの色があります。

これは成分を識別するための着色で、性能差はほとんどありません。

しかし、長期間使用していると、色あせや変色、においの変化が現れることがあります。

| 不凍液の状態 | 状況の目安 | 対応策 |

|---|---|---|

| 鮮やかなピンク・緑など本来の色 | 良好 | 継続使用OK |

| 色が薄くなる(退色) | 防錆成分の劣化 | 濃度確認・交換検討 |

| 茶色・黒ずみ | サビやスラッジ混入 | 交換を推奨 |

| 甘い臭い・刺激臭 | 成分の酸化・揮発 | 早期交換を推奨 |

また、複数の不凍液を混ぜると化学反応が起き、粘度が変わったり防錆性能が下がる場合があります。

種類が不明なまま補充するのは避け、必ず交換時に使ったメーカーや液種を確認しておきましょう。

■ 年数とともに少しずつ減っていく

暖房ボイラーの不凍液は、密閉回路に近い構造でも温度差による体積変化や微量の蒸発があり、

数年単位で少しずつ減っていくことがあります。

とくに床暖房を長時間運転する家庭では、1年で数百ミリリットル程度の減少が見られることもあります。

不凍液が減っているということは、濃度や圧力のバランスも変化しているということ。

年に一度は液量と濃度を点検し、必要に応じて補充・交換を行うことが推奨されます。

不凍液は“凍らせないための液体”というより、

「熱を安定して伝え、金属を守る液体」と考えるのが正確です。

時間とともに防錆効果や熱伝達性能は確実に落ちていくため、

定期点検と適切な交換が暖房ボイラーを長持ちさせるポイントになります。

次の章では、不凍液をどのくらいの周期で交換すべきか、

そして交換を怠ったときに起こるトラブルを詳しく見ていきましょう。

不凍液交換の目安は何年?放置による劣化と交換サイン

不凍液は一度入れたら終わりではなく、定期的な交換が必要な消耗液です。

見た目は変わらなくても、内部では防錆剤や防食剤の成分が少しずつ分解・酸化していきます。

この劣化が進むと、ボイラーや配管の金属がサビやすくなり、暖房効率の低下・機器の寿命短縮を招きます。

■ 交換の目安は3〜4年に1回が基本

一般的な家庭用暖房ボイラーでは、3〜4年に一度の交換が推奨されています。

メーカーや不凍液の種類によっては「2〜3年ごと」とする場合もありますが、北海道・札幌のような寒冷地では運転時間が長いため、4年を超えないうちに交換するのが理想的です。

この目安は、車検のように「期限だから」という意味ではなく、防錆性能が安定して働く期間を示しています。

たとえ暖房の効きに問題がなくても、長期間交換していない不凍液は、内部の金属をじわじわと腐食させている可能性があります。

■ 年に一度の点検で“劣化サイン”をチェック

交換までは3〜4年でも、点検は年に1回が安心です。

暖房を使い始める前(秋〜初冬)に不凍液の状態を確認しておくと、シーズン中のトラブルを防げます。

チェックすべきポイントは次の4つです。

- 液の色があせていないか

→ 鮮やかさが失われている場合、防錆剤が減少しています。 - 液量が減っていないか

→ 微小な漏れや蒸発が原因のことも。補充で済むケースもあります。 - においが変わっていないか

→ 甘い臭いやツンとした臭いは酸化が進んでいるサイン。 - エラー表示が出ていないか

→ 「E043」「430」などは不凍液不足を示すコード(機種により異なります)。

これらのうち複数が当てはまる場合、交換時期に達している可能性が高いといえます。

■ 放置するとどうなる?代表的なトラブル

不凍液を5年以上交換せずに使い続けると、内部の成分が劣化して次のような不具合が起こることがあります。

| トラブル内容 | 主な原因 | 想定される影響 |

|---|---|---|

| 暖房が効きにくい | 熱伝導率の低下 | 暖まりが遅くなる・燃費悪化 |

| エラー表示・警告音 | 液量不足・空気混入 | 暖房停止やボイラー自動停止 |

| サビ・漏れ・異音 | 防錆効果の低下 | 配管腐食・ポンプ損傷 |

| 液が濁る/臭う | 成分の分解・酸化 | 内部汚染・詰まり |

特に怖いのが、ポンプや熱交換器の損傷です。

防錆成分が切れたまま使用を続けると、わずかなサビや汚れが金属部品に付着し、摩耗が進行。

最悪の場合はポンプ交換やボイラー交換といった高額修理になることもあります。

■ 「暖まらない=ボイラー不良」とは限らない

暖房の効きが悪くなったとき、「ボイラーの故障」と考えがちですが、

実際には不凍液の性能低下が原因であるケースも少なくありません。

古い不凍液は粘度が上がり、流れが悪くなることで熱の伝達効率が下がります。

「最近、設定温度まで上がるのが遅い」「以前より部屋が冷えやすい」と感じたら、

ボイラーより先に不凍液の状態を点検してみるのが早道です。

■ 交換タイミングは“真冬を避けて”

交換作業は年間を通して可能ですが、暖房を止められる時期(5〜9月)に行うのが理想です。

冬季の交換も不可能ではありませんが、作業中は暖房が止まるため、寒冷地では注意が必要です。

定期点検のついでに交換を計画しておくと、費用や日程調整もスムーズに進みます。

交換を怠るとどうなる?不凍液劣化によるトラブル事例と業者依頼の必要性

不凍液の交換を長期間行わずに放置すると、ボイラーや配管の内部で少しずつ“目に見えない変化”が進行していきます。

外からは分かりにくいものの、その影響は確実に暖房性能と機器寿命に現れます。

■ 不凍液劣化で起こりやすいトラブル3選

① 配管内部のサビとスラッジの発生

不凍液の防錆効果が切れると、金属表面が酸化しやすくなります。

サビが発生すると、それが粒子となって液中に漂い、やがて「スラッジ(汚れの沈殿)」となってポンプや熱交換器に蓄積します。

この状態が続くと、循環不良・ポンプの詰まり・異音発生などのトラブルにつながります。

【主な症状】

・暖まりが遅い/一部の部屋だけ温まらない

・ボイラーの作動音が大きくなる

・リモコンにエラー表示が出る

一度スラッジが溜まると、単純な不凍液交換では除去できません。

配管洗浄やポンプ交換が必要となり、修理費用が高額になることがあります。

② 熱交換効率の低下による燃費悪化

古い不凍液は粘度が上がり、熱を伝える力(熱伝導率)が下がります。

その結果、ボイラーが設定温度まで上げるのに時間がかかり、ガスや灯油の消費量が増える傾向があります。

同じ室温を保つためにより多くの燃料を使うことになり、結果的に光熱費が上昇します。

【想定される影響】

・ランニングコストの上昇

・ボイラー本体の稼働時間が長くなり寿命が短縮

・暖房効率のムラが発生

エネルギー効率の悪化は徐々に進行するため気づきにくいものの、

「去年より燃料の減りが早い」と感じたら、不凍液の劣化が原因かもしれません。

③ 配管やパネルヒーターの腐食・漏れ

最も深刻なのは、配管やパネルヒーター内部の腐食です。

不凍液の防食性能が失われると、鉄や銅などの金属が化学的に溶け出し、

小さなピンホール(針穴のような穴)が空くことがあります。

これが進行すると、床下や壁内での水漏れに発展し、構造材の腐食やカビの原因になることも。

【修理費の目安】

・パネルヒーター交換:約3〜5万円/台

・配管補修:約5〜10万円

・ボイラー内部部品交換:約2〜4万円

軽度の腐食なら早期発見で済みますが、長年放置すると“交換”しか選択肢がなくなります。

■ DIY交換が難しい理由

不凍液の交換は単純な入れ替え作業ではありません。

古い液を抜き取るだけでは内部に沈殿物や空気が残り、

再注入の際に圧力バランスやエア抜きを誤ると正常に循環しなくなることがあります。

また、誤った液を使用すると金属との相性不良で防錆効果が失われる場合もあります。

こうした理由から、交換作業には正しい不凍液の選定と専用ポンプなどの設備も必要です。

ただ半密閉タイプであれば応急処置として、DIYで対応できる場合もありますので、詳しくは下URLを参照ください。

■ 専門業者に依頼するメリット

| 業者に依頼するメリット | 内容 |

|---|---|

| 成分・濃度の測定が可能 | 適切な濃度を維持し、性能を最大限に発揮できる |

| 圧力・流量のバランス調整 | エア噛みやポンプ負荷を防止 |

| 廃液の適正処理 | 不凍液は産業廃棄物扱いのため、家庭排水は不可 |

| 配管・ボイラー同時点検 | 劣化部品や初期トラブルを早期発見できる |

特に寒冷地では、冬季中のボイラー停止が生活に直結するため、

定期点検と交換を同一業者で継続的に行うことが安心です。

不凍液は、日々の運転では見えない部分で確実に劣化が進みます。

交換を後回しにするほど、故障リスクと修理コストが増す——

これが、私たちが3〜4年ごとの交換を推奨している理由です。

不凍液交換のチェックリストと最適なタイミング

不凍液の交換時期は、単に「何年経ったか」だけでは判断できません。

使用環境や運転時間、ボイラーの種類によって劣化のスピードは変わります。

ここでは、交換の必要性を見極めるためのチェックポイントと、実際に依頼するベストなタイミングを紹介します。

■ 交換時期を見極める6つのチェックリスト

以下の項目に2つ以上当てはまる場合は、交換時期が近いサインです。

| チェック項目 | 状況 | 判断の目安 |

|---|---|---|

| ① 最後の交換から3年以上経過している | 使用年数 | メーカー推奨サイクルを超過 |

| ② 不凍液の色が薄くなった/茶色く変わった | 劣化サイン | 防錆剤の分解・酸化の可能性 |

| ③ 甘いにおい/ツンとする臭いがする | 化学変化 | 成分の酸化・揮発 |

| ④ 暖房の効きが以前より悪い | 性能低下 | 熱伝導率の低下・スラッジ発生 |

| ⑤ リモコンにエラー(E043など)が出る | 液量不足 | 空気混入または漏れの疑い |

| ⑥ 液面が減っている | 蒸発・漏れ | 半密閉式の場合は補充必要 |

特に「暖房の効きが悪くなった」「エラーが出た」などの体感変化がある場合、

液そのものの劣化に加え、配管内部の汚れや空気混入が起きている可能性があります。

早めの点検をおすすめします。

■ 最適な交換時期は「暖房を止められる季節」

不凍液交換は、ボイラーを停止した状態で行う必要があります。

そのため、5月〜9月頃のオフシーズンが最も適しています。

- 冬季に比べて作業時間が短く済む

- 暖房停止による生活影響がない

- 点検・洗浄を同時に行いやすい

といった理由から、道内の多くのご家庭では夏〜初秋にかけての交換予約が主流です。

冬場でも交換は可能ですが、屋外作業や配管温度管理が難しくなるため、

緊急時を除き、あえて寒い時期に行うメリットは少ないといえます。

■ 交換前に確認しておきたい準備ポイント

依頼前に以下の内容を確認しておくと、スムーズに作業を進められます。

- 前回の交換・点検記録

→ いつどの液を使ったかが分かると、混合リスクを避けられます。 - ボイラーのメーカーと型番

→ メーカー指定の不凍液がある場合に備え、取扱説明書または銘板を確認。 - 配管の種類(半密閉式/密閉式)

→ 補充作業の可否や必要工具が異なります。 - 作業スペースの確保

→ ボイラー周辺に1〜2mほどの作業スペースがあると安全。

これらの情報が揃っていると、見積もり段階で正確な費用や所要時間を提示してもらいやすくなります。

■ 交換後は「初期エラー」と「液面低下」に注意

不凍液を新しくした直後は、わずかな空気が配管内に残ることがあります。

このとき、リモコンに「E043」などのエラーが表示される場合がありますが、

多くは自然に空気が抜けて解消する一時的なものです。

ただし、数日経っても同じエラーが繰り返される場合は、圧力調整や液漏れの点検が必要です。

また、交換から数日〜数週間のうちに液面が少し下がることもあります。

これはエア抜きによる体積変化であり、1〜2cm程度の低下なら問題ありません。

急激に減る場合のみ、業者に再点検を依頼しましょう。

■ 定期点検とセットで管理するのが理想

不凍液交換は3〜4年ごとでも、点検は毎年1回が理想です。

交換と点検を別々に考えるのではなく、

「3年に1回の交換+毎年の濃度・液量チェック」

というセット運用にすることで、劣化の兆候を早期に発見できます。

特に札幌など寒冷地では、冬の暖房稼働時間が長く、

一般的な地域より不凍液の劣化サイクルが早い傾向にあります。

「まだ大丈夫」と思っていても、見えない内部では確実に性能が落ちていくため、

計画的なメンテナンスが結果的に暖房機器の寿命を延ばすことにつながります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 不凍液の交換をしないとどうなりますか?

A. 不凍液を長期間交換しないと、防錆成分が劣化して金属部分にサビが発生します。

そのサビが液中に溶け出すことでポンプや配管にスラッジ(汚れ)が溜まり、暖房効率の低下や異音、最悪の場合は機器の故障につながります。

見た目に変化がなくても、3〜4年を目安に交換することをおすすめします。

Q2. 不凍液の色で交換時期を判断できますか?

A. ある程度の目安にはなりますが、色だけで判断するのは難しいです。

鮮やかなピンクやグリーンの不凍液でも、防錆成分がすでに切れている場合があります。

逆に、わずかに色あせていても性能を保っていることもあるため、濃度・比重・においのチェックを併せて行うのが確実です。

Q3. 不凍液の補充だけなら自分でできますか?

A. 半密閉式のボイラーであれば、自分で補充可能な場合もあります。

ただし、種類を誤って混ぜると防錆性能が落ちるため、前回と同じ種類の不凍液を使用することが前提です。

密閉式の場合は圧力調整やエア抜きが必要なため、専門業者に依頼してください。

Q4. 不凍液の交換時期は冬でも大丈夫?

A. 暖房を一時的に止められる環境であれば、冬季でも交換は可能です。

ただし、屋外配管が低温下にある場合は作業環境が制限されることもあり、

一般的には**春〜秋(5〜9月頃)**が最もスムーズです。

緊急時を除き、余裕を持った時期に計画的な交換をおすすめします。

Q5. 不凍液交換と同時に点検もした方がいいですか?

A. はい。交換と点検を同時に行うことで、ボイラー内部や配管の劣化・漏れを早期に発見できます。

特に防錆剤が切れた状態で使用を続けると、ポンプやパネルヒーターの内部にサビが蓄積します。

「3〜4年に1回の交換+年1回の点検」をセットで行うのが理想です。

まとめ:不凍液の点検・交換は“安心して冬を迎えるための準備”

暖房ボイラーの不凍液は、普段は見えない場所で静かに働いています。

そのため、つい後回しになりがちですが、放置してしまうとサビや詰まりなど、内部で少しずつトラブルの芽が育ってしまうことがあります。

不凍液は“凍らせないための液体”というより、ボイラーと配管を守る「防錆・保護液」です。

定期的に点検・交換を行うことで、暖房効率を保ち、冬の間も安心して快適に過ごすことができます。

「そういえばもう何年も交換していないかも…」

「暖まりが遅くなった気がする」

そんな小さな気づきが、早めのメンテナンスのサインですので、この機会に不凍液の点検・交換を検討してみてはいかがでしょうか?

✅不凍液の交換・点検は「ルーム・テック・ラキア」へご相談ください

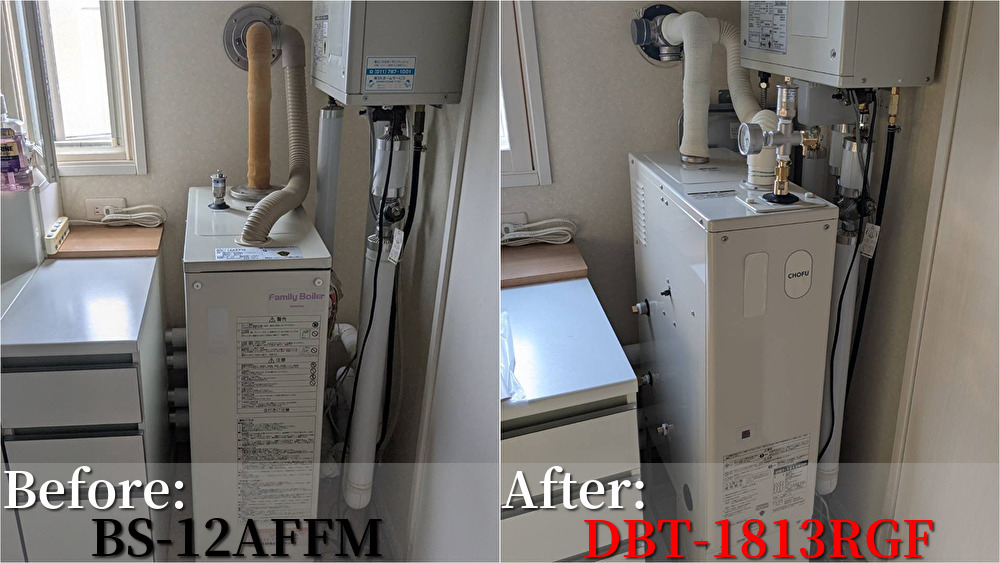

(※当社施工事例ページより〜Before:BS-12AFFM ➡︎ After:DBD-1813RGF)

暖房ボイラーの不凍液は、見えないところで確実に劣化が進みます。

放置すると暖まりにくさやサビ、漏れなどのトラブルにつながるため、3〜4年に一度の交換と年1回の点検をおすすめしています。

ルーム・テック・ラキアでは、不凍液の交換・補充から配管点検・圧力調整まで、寒冷地特有の暖房システムに合わせたメンテナンスを実施しています。

「最近暖まりが遅い」「もう何年も交換していない」

そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。無料見積もり・訪問点検を承っております。

松本

松本ご連絡をお待ちしております!

札幌・近郊の住まいに選ばれる施工店|ルーム・テック・ラキアのこだわり

丁寧な施工 -Installation-

- ベテラン職人による確実な施工

- 施工時の安全確認を徹底

- アフターフォローもしっかり対応

地域密着対応 -Service-

- 札幌市内・近郊を中心に迅速対応

- 担当者の顔が見えるから安心

- 急なトラブルもご相談ください

安心価格 -Price-

- 施工前の安心見積

- 各費用込みの標準工事費

- 工事後の追加請求なし

対応エリア

札幌市内全域(中央区・北区・西区・南区・東区・白石区・清田区・厚別区・豊平区・手稲区)

札幌市近郊

北広島市/恵庭市/江別市/小樽市/石狩市/千歳市

当別町/南幌町/長沼町/岩見沢市/苫小牧市

※その他の地域についてはご相談ください。